|

Образ странника в культурно-философском

контексте XIX-XX веков

и в творчестве С.А. Есенина |

В конце XIX - начале XX века, в период войн и революций, тема искания духовного пути, гармоничного бытия была особенно актуальна. Подобные вопросы занимали философов и ученых, художников и писателей. В своих работах они нередко обращались к образу странника, взыскующего Небесного Града.

Этот образ имеет глубокую архетипическую основу. Герой вершит духовный путь, который подразумевает хождение к Иерусалиму, как к важнейшей христианской святыне. Символика странничества связана и с образом повторения пути Христа – собиранием и спасением душ человеческих.

|

|

К теме странничества обращался и Михаил Васильевич Нестеров. В 1888-1889 гг. он пишет картину "Пустынник".

На фоне осеннего, приглушенного пейзажа, - фигура старца, вершащего свой путь. Он точно вписан в природу. Мягким, планым линиям дальнего леса отвечает фигура старца, опирающегося на клюку. Приглушенным тонам поздней осени соответствует темный цвет его одежды. Легкий наклон головы, немного прищуренные глаза говорят о внимании, мудром вглядывании в гармоничную картину природы, постижении себя и спокойном принятии окружающего мира.

В работе "Видение отроку Варфоломею" (1889-1890), иллюстрирующей момент благословения будущего святого Сергия Радонежского ангелом, принявшем образ монаха, отражается та же тема. Отрок получает благословение на учение и будущее пастырское служение, собирание душ, возвращение их к Богу.

Интересно, что у Есенина есть образ, который мы ассоциативно можем сравнить с героем картины М.В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». В стихотворении «Мечта» поэт так рисует образ своего героя: «Тихий отрок, чувствующий кротко, / Голубей целующий в уста…» «Мечта» (IV; 151). Главная его черта – смирение и чуткость к миру.

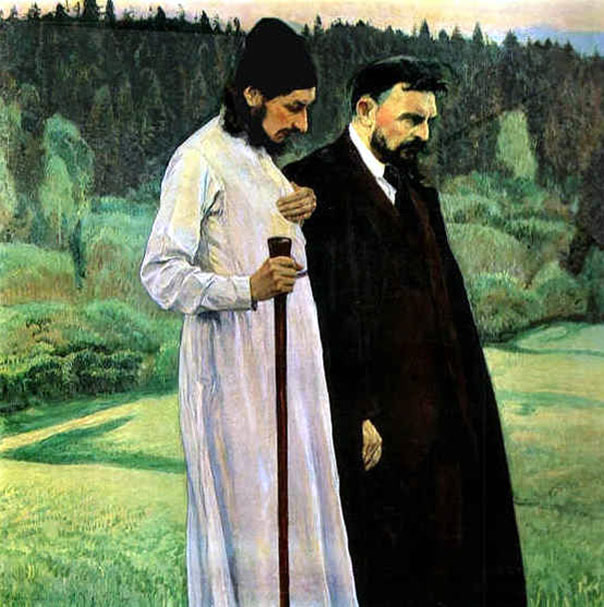

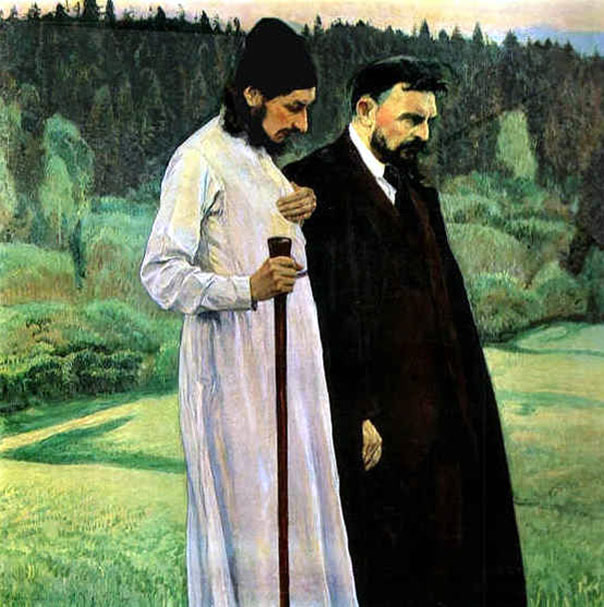

Вопрос искания гармонии, примирения вечного и бренного волновал и философов. Такой характерный спор и изобразил Нестеров в картине "Философы (С.Н. Булгаков и П.А. Флоренский)". Как писал впоследствии С.Н. Булгаков, по замыслу художника, это был не только портрет двух друзей, но и "духовное видение эпохи. Оба лица выражали для художника одно и то же постижение, но по-разному, одно из них как видение ужаса, другое же как мира радости, победного преодоления. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону духовного бытия..."

Сам Сергий Булгаков так интерпретировал образ странника: «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник свободен от “мира” и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах» . Именно странническое, «взыскующее Христа» начало близко к преображенной природе. Упоминание об этом философе здесь неслучайно, ведь его работы были в личной библиотеке С.А. Есенина.

|

|

В поэзии Н.Гумилева наиболее ярко отразился мотив странничества, паломничества, знаковый и для Есенина: гумилевские “странники” являются тайновидцами. Их цель - физическое странствие и искание духовного пути. Это отражено, например, в стихотворении «Христос»:

«Здравствуй, пастырь! Рыбарь, здравствуй!

Вас зову я навсегда,

Чтоб блюсти иную паству

И иные невода.

«Лучше ль рыбы или овцы

Человеческой души?

Вы, небесные торговцы,

Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее

Вам награда за труды, —

Светлый рай, что розовее

Самой розовой звезды.<...>

Не томит, не мучит выбор,

Что пленительней чудес?!

И идут пастух и рыбарь

За искателем небес.»

Н.А. Богомолов писал о том, что в поэзии Гумилева есть тоска о «плененности души земной тяжестью, мечта о воссоединении утраченной гармонии тела и души» (стихотворения «Душа и тело», Канцона первая и вторя, «Шестое чувство» и др.):

И совсем не в мире мы, а где-то

На задворках мира средь теней,

Сонно перелистывает лето

Синие страницы ясных дней. <...>

Так пыльна здесь каждая дорога,

Каждый куст так хочет быть сухим,

Что не приведет единорога

Под уздцы к нам белый серафим. <...>

Там, где всё сверканье, всё движенье,

Пенье всё, — мы там с тобой живем.

Здесь же только наше отраженье

Полонил гниющий водоем.

|

|

Н.К. Рерих в 1923 году писал о событиях начала века: «Крылья, крылья! Вы растете болезненно. С 1914 года человечество пришло в космическое беспокойство. <…> Все поднялось. Все поехало. <…> Уже девять лет бродит человечество. Толкается из угла в угол. Произнесло весь словарь добра и поношения. И сам земной шар сделался малым. Но среди судорог, среди опасных взлетов за поисками чудесного края начинают расти крылья. И мысли начинают клубиться выше, и сквозь дым мечтаний начинают светить возможности действительных достижений. С болью, но крылья растут». Обилие грозных событий в начале ХХ века было интерпретировано художником как знак человеку начать путь духовного восхождения, измениться, подняться над суетой, чтобы внешнее стало внутренним.

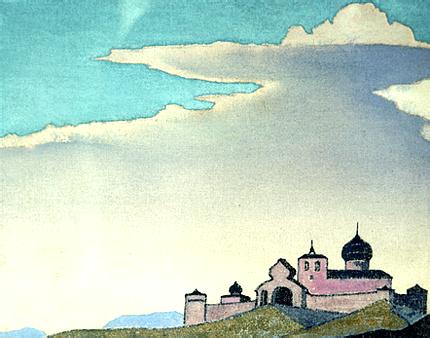

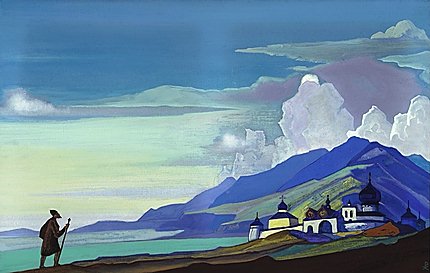

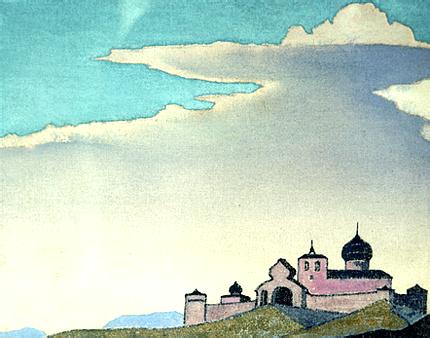

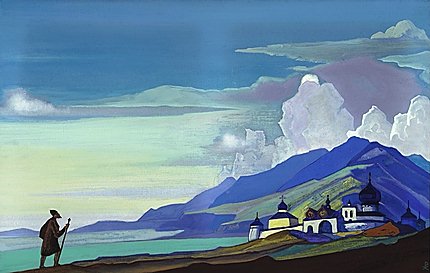

Это странническое начало, стремление к обретению гармонии, путь к Новому Иерусалиму отразился и в его живописи. Так, в 1933 году он пишет две картины "Странник Светлого Града". А в своих работах («Твердыня Пламенная», «Град Светлый»,с. 104-105, Париж, 1932г.) создает символический образ вечного искания:

"Меж болот мирской неправды, среди дебрей ложного знания, минуя скалы человеческой глупости, обретешь равнину исканий и восемь дорог к ней. А посреди озеро живой воды. Путь к нему лежит в кругах странников. Меж людьми ты хочешь стать странником, чтобы будить в них тоску по совершенству. <...> Хочешь ли ты сам искать свет совершенства? Хочешь ли вникать в чужие искания? Ты ответил - хочу. Странник, ты принят в наш круг. Вот тебе посох с крыльями. Иди. Цветок круга странников - подорожник". <...>

Голубые звезды васильков цветут на золоте ржаных полей... Но ты, пришедший, какие поля засеял ты? Не проходи мимо полей, тоскующих по любви, засей их золотом свободных устремлений. Возьми колос, в нем ты найдешь зерно для посева. Пусть на каждое зерно, тобою посеянное, вырастет новый Светлый Град, а все они - Один".

Обратите внимание, что у Рериха, как и у Есенина, символами духовного пути становятся цветы и травы (подорожник, васильки). Земля точно подсказывает путь к Небесному Граду.

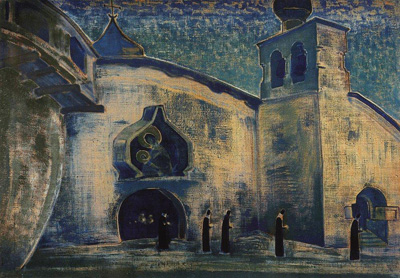

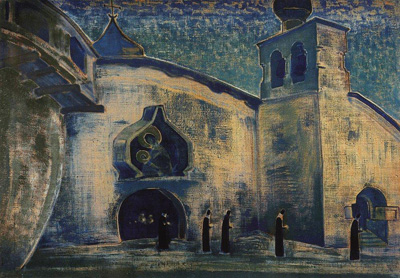

И последняя картина, представленная здесь, - "И несем свет" (1922). Написанная десятью годами ранее, она являет собой образ странничества в миру. Здесь изображена процессия монахов, выходящих из храма в сумерки. "В их ладонях трепещут крошечные огоньки. Это пламя является символом света духовного, который несут в мир христианские подвижники. Их словно благословляют Богоматерь с Младенцем на надвратной фреске, заключённой в большом киоте. Это от рождения Иисуса Христа "…свет пришёл в мир" (Евангелие от Иоанна, 3:19). Это им зажжён светильник любви к ближнему".

|

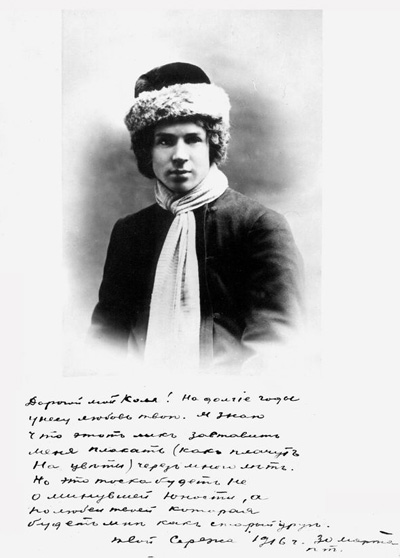

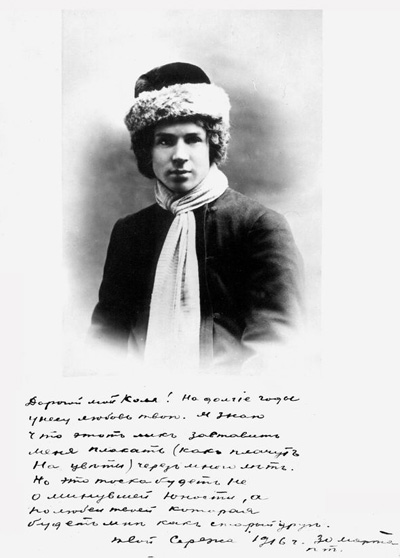

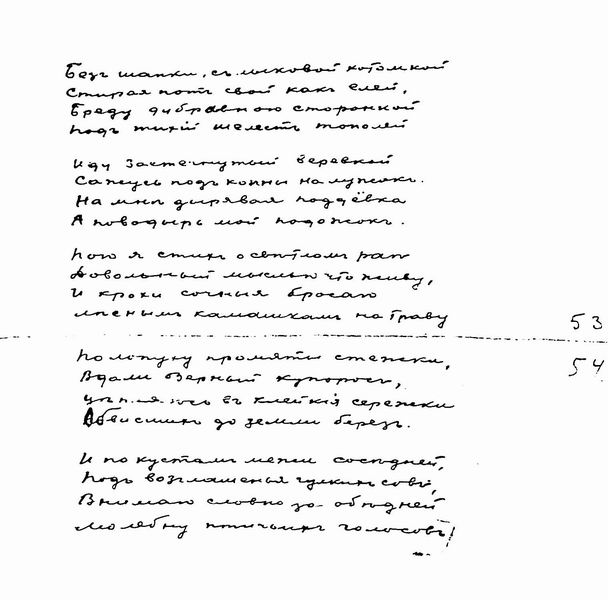

Автограф стихотворения

"Без шапки, с лыковой котомкой..."

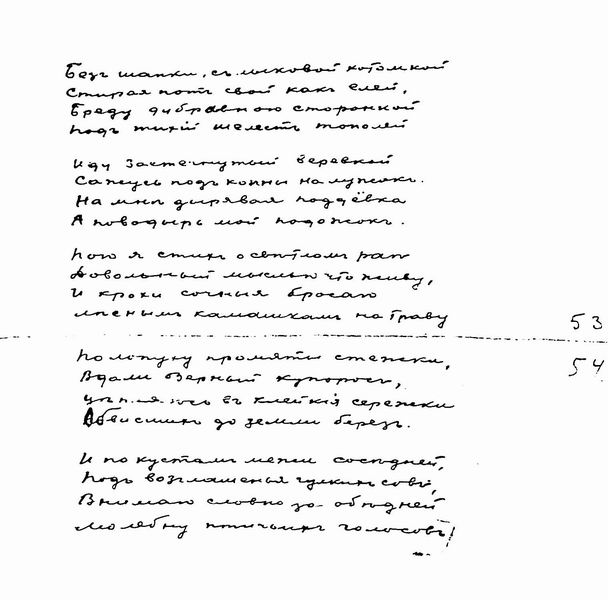

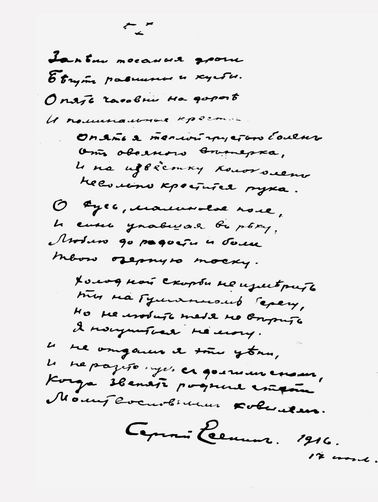

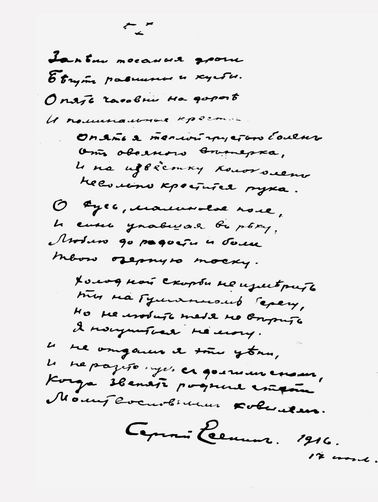

Автограф стихотворения

«Запели тёсаные дроги...» и

«Выткался на озере

алый свет зари...»

|

Обрести благодать в поисках Небесного Иерусалима, по мнению философа Н.А. Бердяева, могут странники. Именно странническое, «взыскующее Христа» начало близко к преображенной природе. В 1918 году он писал: «Тип странника так характерен для России и так прекрасен. Странник – самый свободный человек на земле. Он ходит по земле, но стихия его воздушная, он не врос в землю, в нем нет приземистости. Странник свободен от “мира” и вся тяжесть земли и земной жизни свелась для него к небольшой котомке на плечах».

Образ странника очень полно воплотился в дореволюционной лирике Есенина. И здесь поэт делает различные акценты. Его странник может быть и религиозным паломником, и паломником природы (ведь она несет на себе печать божественного благословения). Отличает есенинских странников “необыкновенное”, “синтетическое” зрение героя, способное запечатлеть в единое мгновение полную картину мира, пронизать различные его пласты и совместить их.

Герой Есенина идет в благодатном мире, постигая Бога и самого себя: «Я странник убогий. / С вечерней звездой / Пою я о Боге / Касаткой степной»; «Ширком луговины, / Целуя сосну, / Поют быстровины / Про рай и весну. // Я, странник убогий, / Молюсь в синеву. / На палой дороге / Ложуся в траву. // Покоюся сладко / Меж росновых бус; / На сердце лампадка, / А в сердце Исус» (1915) (IV; 109). Герой открыт миру природы, проявляет к нему необыкновенное доверие:

Счастлив, кто в радости убогой,

Живя без друга и врага,

Пройдет проселочной дорогой,

Молясь на копны и стога (I; 41)).

Герой вершит путь в гармоничном мире, проникнутом благодатью:

Без шапки, с лыковой котомкой,

Стирая пот свой, как елей,

Бреду дубравною сторонкой

Под тихий шелест тополей. <…>

Пою я стих о светлом рае,

Довольный мысль, что живу… <…>

И по кустам межи соседней,

Под возглашенья гулких сов,

Внимаю, словно за обедней,

Молебну птичьих голосов». (IV; 146–147).

Странствие, познание себя и окружающего мира ведет к принятию жизни, смирению: «И в счастье ближнего поверить, / В звенящей рожью борозде» (I; 40).

Его путь – путь богоискания: «И в каждом страннике убогом / Я вызнавать пойду с тоской, / Не Помазуемый ли Богом / Стучит берестяной клюкой. // И может быть, пройду я мимо / И не замечу в тайный час, / Что в елях – крылья херувима, / А под пеньком – голодный Спас» (I; 44–45). Истолкование тайных символов дает возможность увидеть иную реальность.

Герой становится своеобразным посредником между природой, отражающей горний мир, и людьми. Эта тема будет впоследствии развита и в библейских поэмах, войдет в теургический миф Есенина.

Лирический герой радостно принимает мир, в знаках дольнего он читает приметы небесного: «Все встречаю, все приемлю, / Рад и счастлив душу вынуть. / Я пришел на эту землю, / Чтоб скорей ее покинуть» (I; 39); «Мир вам, рощи, луг и липы, / Литии медовый ладан! / Все приявшему с улыбкой / Ничего от вас не надо» (I; 96). Источником такой благодатной, благословенной Богом радости становится для героя природа, деревенский гармоничный мир. Его созерцание для него сродни молитве: «Голубиный дух от Бога, / Словно огненный язык, / Завладел моей дорогой, / Заглушил мой слабый крик. // Льется пламя в бездну зренья, / В сердце радость детских снов. / Я поверил от рожденья / В Богородицын покров» (I; 56–57). Он постигает мир через эмоции, любовь: «Не суди молитвой строгой / Напоенный сердцем взгляд» (I; 36).

В стихотворении «Калики» странники поют духовные стихи о Христе, поклоняются Его иконам, стремятся исполнять заповеди, воспринимают свое странствие как служение Богу (характерно здесь, что физический путь, телесное утомление, страдание – только небольшая иллюстрация пути духовного восхождения). Их жизнь проникнута образом Бога: «У церквей пред затворами древними / Поклонялись Пречистому Спасу. // Пробиралися странники по полю, / Пели стих о сладчайшем Иисусе» (I; 37).

Эта же тема продолжается в стихотворении «Сторона ль моя, сторонка…», здесь возникает почти иконный образ странников-богомольцев: «Лица пыльны, загорелы, / Веки выглодала даль, / И впилась в худое тело / Спаса кроткого печаль (I; 54) Тела странников точно истончились – такая своеобразная живопись сходна с иконописью. Образы святых не привлекают внимания к их анатомии, «дают возможность почувствовать обожженное, небесное тело» . Внимание к лицам богомольцев также иконописная особенность. П.Н. Евдокимов пишет: «После Воплощения Слова над всем господствует Лицо – человеческое Лицо Бога. Иконописец всегда начинает писать икону с головы, именно она обусловливает размер и положение тела, определяет остальную композицию. <…> Даже элементы вселенной нередко приобретают человеческий облик, так как человек является словом мира. <…> Взгляд в лице – главное, он изнутри светится небесным светом, и на нас глядит сам дух» .

В лирике Есенина в дореволюционный период творчества появляется образ странствующего Христа – «Шел Господь пытать людей в любови…» (I; 42). Образы странников-богоискателей встречаются в есенинской лирике очень часто, они вписаны в природу, проникнуты божественным светом: «Пойду в скуфье смиренным иноком / Иль белобрысым босяком / Туда, где льется по равнинам / Березовое молоко. // <…> Счастлив, кто в радости убогой, / Живя без друга и врага, / Пройдет проселочной дорогой, / Молясь на копны и стога» (I; 40–41). В письме Панфилову он говорил об этом постоянном движении к Небесному Граду: «В жизни должно быть искание и стремление, без них смерть и разложение» (VI; 37).

В «Ключах Марии», говоря об орнаменте, Есенин писал о странническом начале в душе русского народа, о стремлении его к горнему миру: «Но никто так прекрасно не слился с ним, <…> как наша древняя Русь, где почти каждая вещь через каждый свой звук говорит нам знаками о том, что здесь мы только в пути, что здесь мы только “избяной обоз”, что где-то вдали, <…> поет нам райская сирена и что за шквалом наших земных событий недалек уже берег» (V; 186).

Образ лирического героя в дореволюционной лирике С.А. Есенина различен – это и образ странника, и герой, будто вплетенный в канву природы, воспринявший христианские идеи, и поэт-пророк. Но все эти образы роднит “необыкновенное”, “синтетическое” зрение, способное запечатлеть в единое мгновение полную картину мира, пронизать различные его пласты и совместить их. Характерно, что единство природы, пронизанной литургическими образами, и человека показывается в стихотворениях Есенина 1910-го года символически, отдельными чертами, то дальше этот синтез становится все более явным, раскрывается, обретая материальные контуры.

|